ASOURCE®TIMES

執筆

弁護士・医師 渥美坂井法律事務所所属

メディアスホールディングス(株)社外取締役

越後 純子

弁護士・法務博士、医学博士・放射線科専門医(診断)。筑波大学医学専門学群卒業。同大学大学院医学研究科、桐蔭横浜大学法科大学院修了。2010年に弁護士登録し、同年より金沢大学附属病院で院内弁護士としての活動を開始。2015年より虎の門病院に勤務。2022年1月より渥美坂井法律事務所に所属。メディアスホールディングス㈱社外取締役。

2022年4月および10月に育児・介護休業法が改正されたことをご存じでしょうか。その内容を理解していないと知らないうちにマタ(パタ)ニティハラスメントを起こしてしまう恐れがあります。今号では法改正がマタ(パタ)ハラ対策に及ぼす影響についてご紹介します。

本稿で扱うマタ(パタ)ハラは、マタ(パタ)ニティハラスメントの略で、厚生労働省の「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」の定義、『「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」等の就業環境が害されること』と同義で扱います。(参考:厚生労働省ホームページ 職場におけるマタ(パタ)ハラ対策について)

本定義からもわかるように、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したことその他の妊娠又は出産に関する言動により就業環境が害されるもの(以下「状態への嫌がらせ型」)と、労働基準法に旧来から規定されている所謂、産休や、育児休業法に規定されている、所謂育休、その他の関連制度・措置の利用に関する言動により就業環境が害されるもの(以下「制度等の利用への嫌がらせ型」の二つの類型があります。)

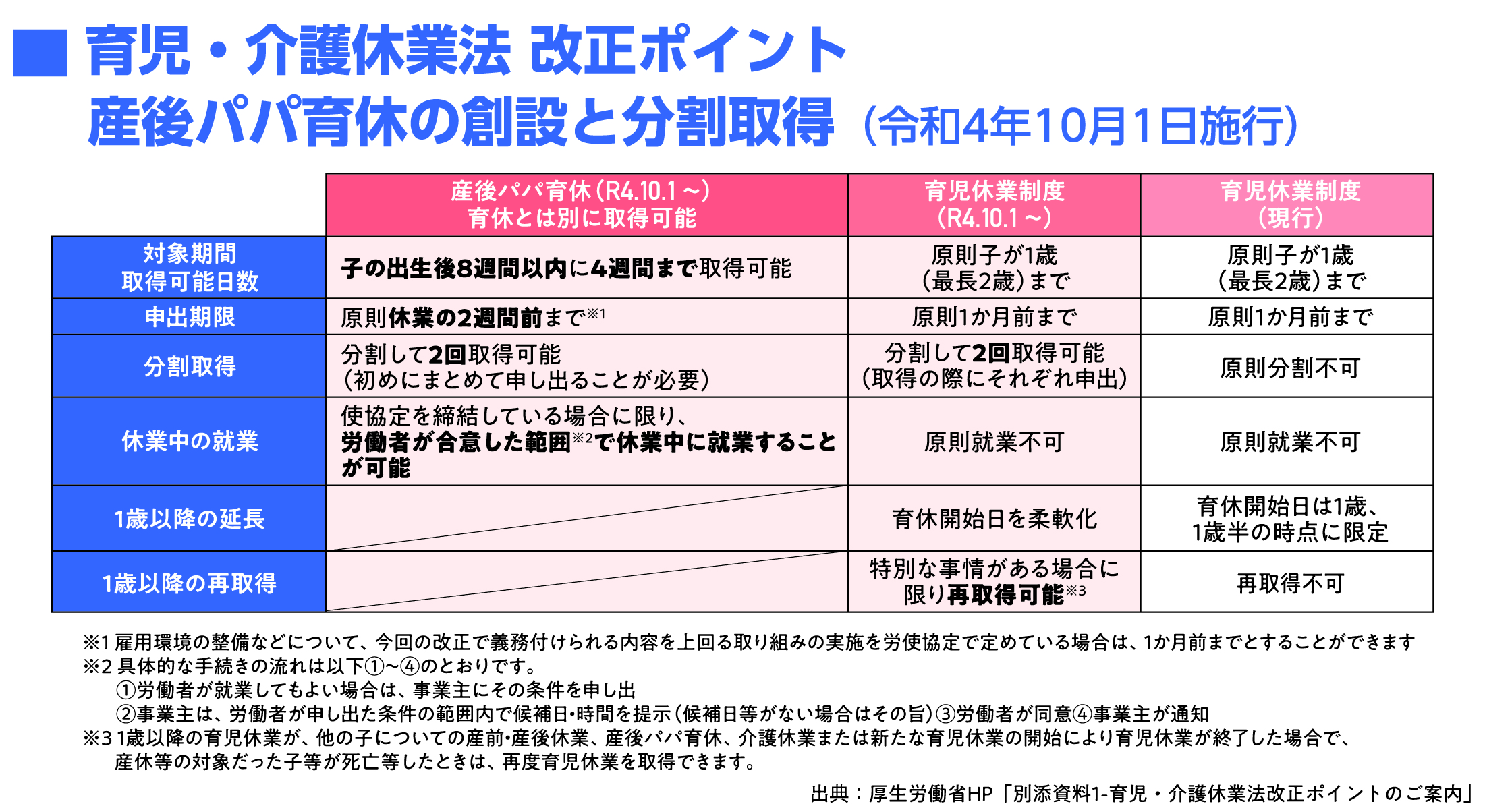

「状態への嫌がらせ」は、妊娠・出産という状態を対象としていますので、基本的に、女性のみが対象となります。 しかし、「利用への嫌がらせ」は、男性にも育児休業の取得が認められているため、対象となります。また、本年10月から、その範囲が子の出生後8週間以内に4週間までの、産後育休(いわゆる産後パパ育休)として拡充されましたので、対応が必要です。(詳細は表及び厚生労働省のイクメンプロジェクトホームページを参照)

さらに、同制度の実効性を担保するため、本年4月から、本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行うことが義務付けられています。また、来年の4月から、従業員1000人以上の企業に対して、育児休業等の取得状況を年1回公表することも義務付けられています。

ハラスメントという観点からみた場合、法改正を知らずに、本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して制度の周知や、意向確認を行わないと、制度の利用を妨げたということになってしまいかねません。改正法を正しく、理解し、職場内に周知し、対応することが重要です。

他方、休暇をとれる制度が増えて、人員や仕事量が変わらなければ、休暇の対象外の人にそのしわ寄せが行くことになります。確かに、この様な制度が無い時代に、苦労して子育てを終えた人や、やむを得ず子供を持たない選択をした人が、負担を一方的に強いられるのであれば、不公平感を感じることは理解できます。実際、逆マタハラといったことも聞かれます。

そのため、厚労省の指針や、その解説資料では、事業主に対して、マタ(パタ)ハラの原因や背景要因をその解消するための措置が求められています。具体的には、「周囲の労働者の業務負担が増大することもあることから、周囲の労働者の業務負担等にも配慮すること」「妊娠等した労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の体調等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと」とされています。医療現場では、人材がひっ迫し、必ずしも容易ではありませんが、事業主は、自ら制度を整え、制度の利用者、その周囲の労働者に啓発を行い、三者が協力しつつ、職場環境を整備していくことが重要です。

なお、ハラスメント行為者へのペナルティは、就業規則等に懲戒等の形で記載されることが、厚労省の指針上定められていますので、それに合わせた就業規則の改定が行われている事業所が一般的です。そのため、ハラスメントと認定されてしまうと、懲戒対象となってしまうこともあります。今後も、いろいろな制度の改正が行われる可能性もありますので制度の理解が足りずにハラスメントにならないよう、アップデートを含め、正しい理解が重要です。

【著者紹介】

弁護士・医師 渥美坂井法律事務所所属

メディアスホールディングス(株)社外取締役

越後 純子

安全で質の高い医療を提供するために法律を知っておくことが必要です

医師と弁護士のダブルライセンスを持つ越後純子先生は、国立大学病院初の院内弁護士として金沢大学附属病院で活躍された後、虎の門病院医療安全部に所属し、医療トラブルや安全管理に加え、ガバナンスや労務に関することにも幅広く対応されてきました。2022年1月には法律事務所に移籍し、現在は弁護士として、医療現場での経験と知見を生かしながら法律の観点から医療・介護分野の質と安全の向上に貢献しています。

「私が法科大学院を志した2000年代初めは、医療事故が社会問題化したことで医療現場に司法が大幅に関与するようになり、訴訟も増えているような時代でした。漠然とした不安を感じる中、司法制度改革で法科大学院が新設されることになったので法律を学んでみようと思い立ったのです。無知からもたらされる不安は正しい知識を身につけることでのみ解消されると考えていましたし、実際に法律を学ぶことで不安は消えていきました」と越後先生は振り返ります。

臨床に従事している医師や看護師をはじめ医療スタッフの多くは、法律の知識は管理者が身につけておくべきもので自分には必要ないと考えがちです。しかし、越後先生は、法律はどのような立場の医療者も知っておくべき必須知識の一つだと指摘します。「そもそも日本の医療制度は医療法をはじめとするさまざまな法律の上に成り立っています。安全で質の高い医療を提供するためには、どこまでどのようなことを患者さんに行ってよいのか、そのボーダーラインを認識すること、つまり医療行為を定めている法律やルールを知っておくことが欠かせません。それを知っているだけで注意したり避けられたりするようなことが臨床の実践においてもいろいろあるからです」

また、管理者においては法令で求められている事業者の義務を正しく理解しておくことが、医療機関の運営や労務管理を行っていくうえで大切だといいます。

さて、本連載では、越後先生が10年以上にわたって院内弁護士として活動する中で得た気づきや経験をもとに、誰もが陥りやすい法的事象を中心に医療者や管理者のみなさんに役立つ情報を提供していきます。「忙しい日常において医療の専門知識以外の情報を定期的にアップデートする時間はなかなか取れないと思います。法律の知識を手軽に得るチャンネルの一つとしてもご利用いただけると嬉しいです」と越後先生は話しています。新連載にご期待ください。