ASOURCE®TIMES

医療法人生和会グループ SDX研究所 所長

理学療法士

大門 恭平

2016年岸和田盈進会病院 (現:岸和田リハビリテーション病院)に入職し、2020年同病院 科長となる。2021年に生和会グループ SDX研究所 研究員、2023年同研究所 所長。畿央大学大学院修士課程修了、京都大学大学院博士後期研究指導認定。「中学・高校はサッカー部に所属し、ケガで理学療法士に施術してもらう機会が多かったこと、祖父母と長く暮らし、高齢者のサービスに関わりたいと考えたことから理学療法士になりました」。

リハビリテーション病院や介護施設を運営する生和会グループでは、SDX研究所を設立し、医療DXのための取組みの1つとして、医療機関の業務効率やコスト軽減を進めています。2023年から同研究所所長を務める大門恭平氏に研究所の体制や事業内容、これまでの成果について伺います。

SDX研究所は、全国で40以上のリハビリテーション病院や介護施設を運営している生和会グループに3年半前に設立されたDX推進部署で、リハビリとデジタルの融合をめざしています。私は研究所発足時にリハビリ病院の管理職から研究員となり、2023年4月に所長に就任しました。

現在、1名の常勤研究員のほかに、関西の9つのリハビリ病院に在籍する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士18名に月2回、非常勤研究員として出勤してもらっています。兼務による非常勤研究員の出勤によって各病院との連携はかなりよくなり、研究員も研究所で学び、病院業務に活かすという好循環が生まれてきたように思います。

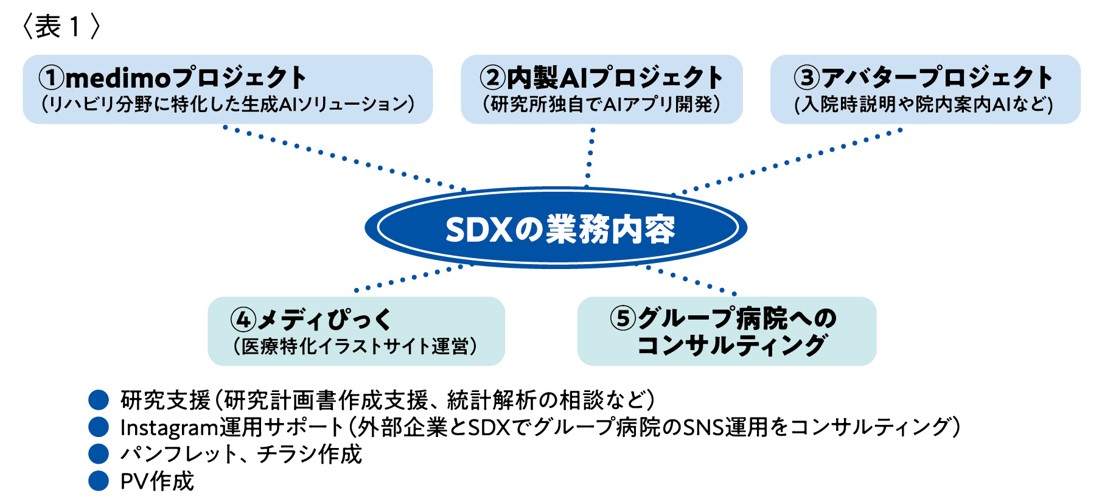

研究所では、グループ関連施設へのコンサルティング、AIを活用したデジタル製品の共同開発と導入の2つを進めています。業務内容の詳細は表1の通りです。

コンサルティングは、研究計画書の作成、調査のアドバイスや部分的な調査の請負、統計解析といった研究⽀援、広報のためのInstagram運⽤サポート、リクルート用のチラシやパンフレット、研修や学会発表の資料、プロモーションビデオの作成を行っています。その目的は長期的な業務効率の改善に寄与することです。

また、上記のコンサルティングを進める中で、患者さまやご家族さまへの提供資料やチラシを作成する際、医療に関するイラストが少ない、著作権が不透明、使用料が必要などの課題があり、資料作成の負担が大きいという課題が見つかりました。そこで、医療に特化したイラストのウェブサイト「メディぴっく」をウェブサイト構築からイラスト作成まで「全て医療従事者の手で作る」というコンセプトのもと、開設しました。医療従事者の業務負担軽減や、分かりやすい資料による患者さま、ご家族さまの不安減少につながると考えています。「メディぴっく」は、オープンアクセスでどなたでも自由にお使いいただけ、統一感のあるイラストを提供できるのが強みです。現在は医療関係者からの要望を受け、コンテンツを徐々に増やしています。

病院発信のInstagramは、知名度向上や採用活動の入り口に加え、グループ内での情報共有の手段としても重要な役割を果たします。SDX研究所の研究員が個人SNSで総フォロワー数10万人以上を持つ知見を活用し、グループ病院4施設に向けて、SNS運用の総合的なサポートを外部企業と協力して提供しています。また、コンサルティング終了後もSNS運用を継続できるよう、知識やデータの蓄積、運用体制の構築に注力しています。

2024年9月に回復期リハビリテーション病棟協会に登録されている1,243か所の病院のInstagramのフォロワーを調べた結果、トップ10に生和会グループの3施設がランクインしていました(SDX研究所調べ)。この結果は各病院の担当者が継続的に発信していくモチベーションになると思っています。

現在、AIを活用した開発が3つ進んでいます。

1つ目は研究所独自で開発しているAIアプリです。病院内ではさまざまなルールやマニュアルがあり、確認作業が大きな負担となります。特にリハビリテーション領域では幅広い評価と治療方法が存在し、常に最新情報を把握するには多くの時間と労力が必要です。こうした課題を解決するためのAIアプリを開発しています。

2つ目はリハビリ分野に特化した生成AIソリューションの共同開発です。診療音声からカルテ原稿を自動作成するAIツール「medimo」のリハビリテーション分野に特化させた生成AIモデルを株式会社Pleap、グループ病院と共同開発しました。「medimo」を使うとすでにできている診療録を確認して修正するだけになり、記入漏れの削減、作成時間の短縮、業務負担感の軽減につなげることを目的としています。2024年10月にこのプロジェクトに関して「リハビリテーション分野に特化した生成AIソリューションの開発」として、PMI(Project Management Institute)日本支部の「PM Award 2024」最優秀プロジェクト賞(Small & Medium部門)と特別賞のPMI Asia Pacific賞を受賞しました。

3つ目は、アバターシステムの導入とそのシステムで使用するAIの開発です。アバターとしてAIが対応したり、1人の職員が複数のアバターを動かしたりすることで労働力の最適化をめざすものです。まずは看護師による入院時の説明や病院の施設案内をシステム化する予定です。

日本では医療費の増加が社会保障費全体のバランスに影響し、結果として医療の質を低下させるのではないかと懸念されています。私自身はこの課題の改善に関わりたいと強く願っています。

医療の質向上や医療従事者の業務効率化、負担軽減に寄与するとされる医療DXですが、病院側では人件費コストの増加や最新機器を導入してもそれが直接的に病院の報酬に大きな影響を与えないという課題があり、他の産業と比較すると、まだ十分に進展しているとは言えません。私たちのグループが持つスケールメリットや、現場で直接ニーズを探索できる環境を活かし、DXの効果検証を進めていきたいと考えています。

もう一つの大きな目標は、患者さまへの貢献です。「リハビリはがんばらないといけない」という認識を、「気づけばがんばれていた」という状態に変えられるよう、デジタル技術を応用した取組みを進めていきたいと考えています。

▼SDX研究所

https://seiwakai-dx.jp

▼メディぴっく

https://medipic.jp