ASOURCE®TIMES

執筆

弁護士・医師 渥美坂井法律事務所所属

メディアスホールディングス(株)社外取締役

越後 純子

筑波大学医学専門学群卒業。同大学大学院医学研究科、桐蔭横浜大学法科大学院修了。2010年に弁護士登録し、同年より金沢大学附属病院で院内弁護士としての活動を開始。2015年より虎の門病院に勤務。2022年1月より渥美坂井法律事務所に所属。メディアスホールディングス㈱社外取締役。

2022年4月からパワーハラスメント防止法が全ての事業所に適用され、そろそろ1年が経過します。しかし、医療現場ではまだまだパワハラが横行しており、知らず知らずのうちに法に触れることにもなりかねません。今回は、法律の概要と注意点について解説します。

パワーハラスメント(以下「パワハラ」)防止のための法律は、それに特化した法律ではなく、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」という法律の中に、新しい条項(以下「パワハラ防止法」)として追加されました。施行された2020年当初は、中小事業主には2年間の経過措置がありましたが、2022年からは全ての事業主が対象になり、中小規模の医療機関にも適用されました。皆様のご対応状況はいかがでしょうか。

パワハラ防止法において、実際に守るべき内容は、厚生労働省から発出されている「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(以下「パワハラ防止指針」 (mhlw.go.jp))に記載されていますので、その内容に沿って解説していきます。

パワハラ防止指針によると、パワハラとは、職場において行われるa. 優越的な関係を背景とした言動であって、b. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、c. 労働者の就業環境が害されるものであり、それら全ての要素を全て満たすもの(以下「パワハラ3要件」)と定義されています。ただし、「客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワハラには該当しない」と注記され、労働者の主観ではなく、客観的に判断されることに注意が必要です。

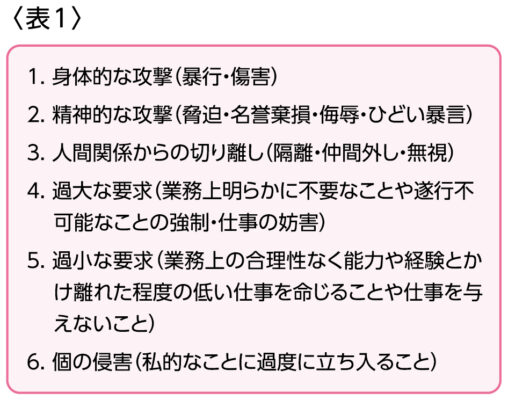

パワハラ防止指針には、パワハラ3要件を満たす具体的な行為例として、次の6項目が挙げられています〈表1参照〉。それぞれに該当、非該当の例示があり、併せて、個別の事案についての該当性を判断するに当たっては、「当該言動により労働者が受ける身体的又は精神的な苦痛の程度等を総合的に考慮して判断することが必要である」とされています。

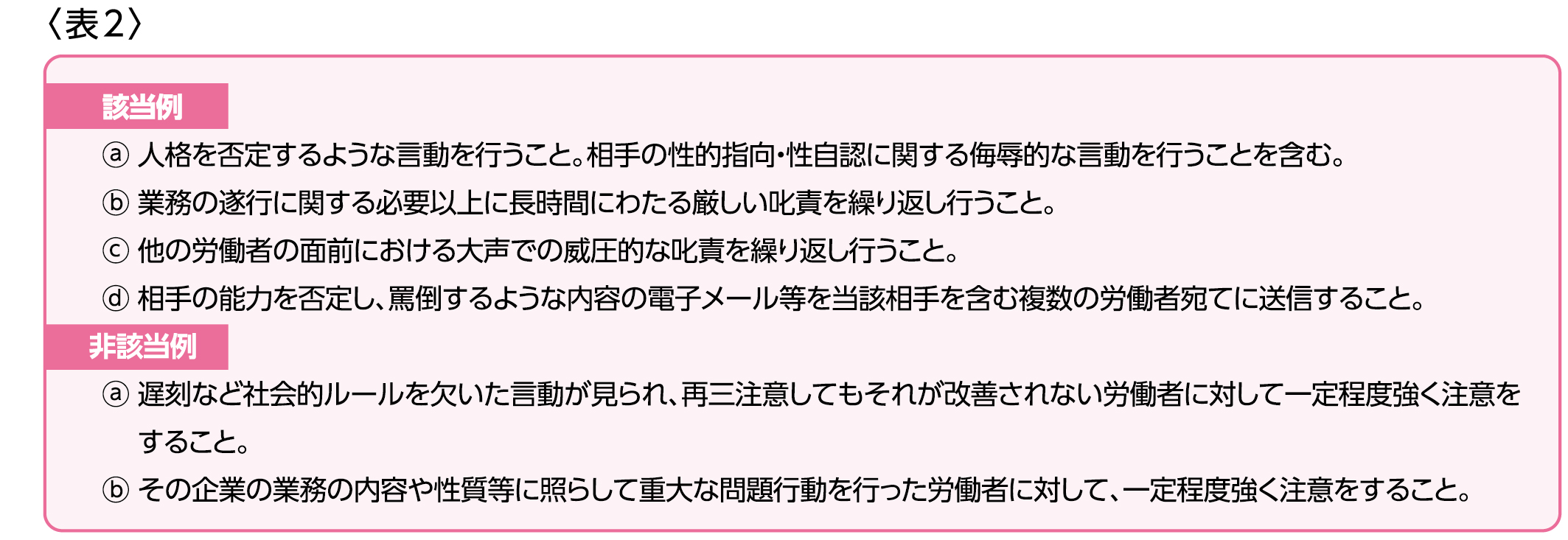

これら6類型の中で、実際に裁判でも高裁と地裁で判断が分かれる等、最も判断が難しいのが、精神的な攻撃です。そのため、パワハラ防止指針にも該当例と非該当例が示されています〈表2参照〉。

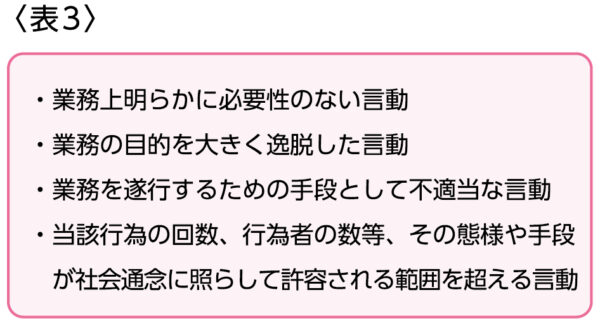

パワハラ防止指針には、指導が業務上必要かつ相当な範囲を超えているかの判断基準は、「社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないもの」とされ、例示を挙げ〈表3参照〉、「この判断に当たっては、様々な要素(当該言動の目的、当該言動を受けた労働者の問題行動の有無や内容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性や心身の状況、行為者との関係性等)を総合的に考慮することが適当である。また、その際には、個別の事案における労働者の行動が問題となる場合は、その内容・程度とそれに対する指導の態様等の相対的な関係性が重要な要素となることについても留意が必要である」とされています。

医療現場においては、患者の生命・身体・精神の安全を脅かす様々な行動に対して、通常の企業の業務に比して、高度の注意義務が課されています。したがって、注意をしても危険な言動を繰り返す者に対しては、より強く指導をしなければならない現状があることは否めません。過去には、その様な指導が日常的に行われ、医療現場の規律を守ってきた歴史があります。しかし、同じ内容を伝える場合であっても、その伝え方に工夫が求められる方向性に変化しています。つい無意識にやってしまいがちですが、過去に自分が先輩から受けた指導をそのまま後輩にしていたのでは、パワハラだと言われてしまう危険性を常に認識しなければなりません。

自分が加害者と認定されてしまうと、今まで築き上げた大切なものを一気に失ってしまうこともあり得ます。個対個の関係になってしまうと、感情論に陥りやすく、客観的に評価しづらいものになってしまうことがあります。パワハラ防止指針においては、事業主に対して、「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」を求めていますので、これを機に患者の安全を脅かす不適切な振る舞いに対しては、公正な評価が出来る様な体制を構築し、運用することも重要です。