ASOURCE®TIMES

国家公務員共済組合連合会

横須賀共済病院 病院長

長堀 薫

1978年横浜市立大学医学部卒業。山梨医科大学(現山梨大学医学部)第1外科、横須賀共済病院外科部長、診療部長、副院長等を経て2014年より現職。診療部長、副院長時代から病院経営プロジェクトを数多く手がけ、経営の黒字化に貢献。病院管理者の視点から横須賀市・三浦半島を中心とした地域医療構想の発展にも尽力。

「医師の働き方改革」が半年後に迫った医療界でもDX(デジタルトランスフォーメーション)を導入する動きが広がっています。AIホスピタル技術を独自に開発し、医療の効率化と質向上に多くの成果を上げる横須賀共済病院の成功事例をもとに、病院長の長堀薫先生に医療DXに取り組む際のポイントを伺います。

私が病院長に就任した2014年から、当院は地域完結型医療を目指し、大胆な病院改革を行ってきました。総合病院から特定の医療に特化した高度急性期病院へと大きく舵を切る中、地域の医療機関との連携を強化しました。現在、17施設に拡大したアライアンス病院は三浦半島全域に及んでおり、当院はこの半島における急性期入院患者の約60%を受け入れています。また、2021年度には救急搬送件数が年間1万1000台を超えるようになり、全国第2位の実績を打ち出しました。

こうした変革に伴い、医療現場における効率化と質向上はより一層重要な課題となり、その切り札として着目したのがAIへのタスクシフトでした。医療者の労働量を減らすと同時に専門性の高い業務に専念してもらうことで医療の質を向上し、患者の満足度を高めることを目的に、2018年3月にAIホスピタルの開発に独自に乗り出しました。

当院において、これは必然的な流れでした。慢性的なマンパワー不足に悩む医療界において、どの医療機関も医療DXに取り組まざるを得ない状況になってくると思いますが、医療DXは効率化・質向上のための一つのツールに過ぎません。まずは自院の方向性を確立することが先決で、そのうえで導入すべきものなのです。そうでなければ自分たちが本当に必要とするものがわからず、臨床に役立つAI技術を取り入れて活用することはできません。

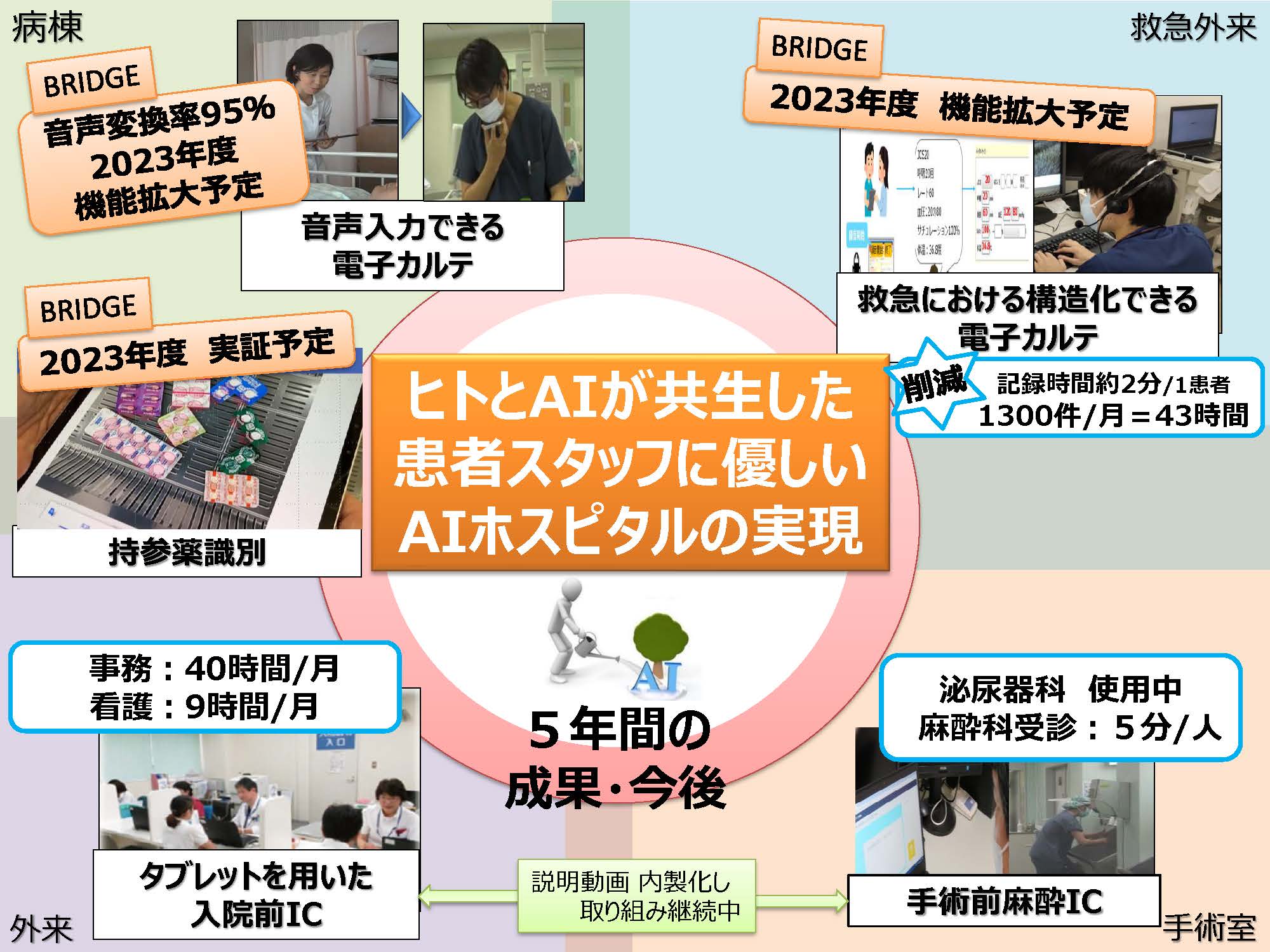

内閣府のSIP(*)にも参画した当院が開発・実装化に向けて動いているプロジェクトは5つあります(23年10月現在)。院内のさまざまな臨床場面でAI技術を積極的に活用し、業務時間の短縮などの効率化を中心に成果を着実に上げています(図参照)。

自院でAI技術を開発(あるいは導入)する際には、医療現場で何が必要とされているのかをまず把握することが大切です。業務量調査で負担が大きいルーティンワーク業務を特定し、そうした分野から優先的にAIを活用すると取り組みやすいと考えます。そして、技術の開発(あるいは選定)にあたっては「使い勝手のよさ」「コスト」「成果」の3点を意識します。現場で使ってもらうには医療者にメリットが感じられることが何よりも重要です。そこで、当院は各部門が参加するAI会議を開催し、アイデアを出し合っています。例えば、今年度から実証実験を開始している「持参薬識別」プロジェクトは、薬剤部の発案によって始まったものです。さらに、ほかのプロジェクトで開発したAI技術も現場での実用性を重視し、使用者の意見も取り入れながら改良を重ねる努力を続けています。

一方で、医療DXを推進していくには「デジタル理解力」が不可欠です。この点において最も優れているのが「デジタルネイティブ」と呼ばれる若手職員です。経営層には自分たちがデジタルには弱いということを自覚したうえで、若手職員に思い切って医療DX化をまかせ、最後の責任は引き受けるといったマネジメント力を発揮することも、今後は強く求められてくるように思います。

地域完結型医療を掲げる当院では、院内のみならず地域の医療DX化にも積極的に取り組んでいくことを検討しており、24年度の事業ではアライアンス病院とのデジタルネットワーク化を計画しています。この計画においても院内同様、参画するアライアンス病院との間で「自分たちが何をしたいのか、そのためにはどのようなAI技術を活用すればメリットが得られるのか」といった根本的な議論を重ねながら地域医療に役立つAI技術を導入し、医療DXを推進していきたいと考えています。

*SIP…内閣府が実施する「戦略的イノベーション創造プログラム」の略。この中に「AIホスピタルによる高度診断・治療システム」の課題が設定されており、横須賀共済病院は国立成育医療研究センターほか4病院とともに応募した研究テーマが採択された。

(図)横須賀共済病院が取り組んでいるAIホスピタルプロジェクトの全体像

検温時の看護業務を軽減するために開発した「音声入力できる電子カルテ」をはじめ、音声認識、画像認識、アバター、会話ロボットなどの技術を活用した診療補助機器をこの5年間で次々に開発。実用性の高いAI技術を早期に提供することを心がける。