ASOURCE®TIMES

公益社団法人 日本医師会 常任理事

細川外科クリニック 名誉院長

細川 秀一

1981年名古屋保健衛生大学(現・藤田医科大学)医学部を卒業後、名古屋第二赤十字病院、名古屋大学医学部附属病院、愛知県立尾張病院、名古屋医療センタ―で心臓外科医として勤務。1995年細川外科クリニックを開設し、救急患者を365日24時間受け付け、災害や事故での検視・検案も行う。1995年の阪神淡路大震災以降、愛知県医師会の災害担当理事を12年間務めた後、2012年愛知県医師会理事に就任。JMATや災害死亡者家族支援チーム(DMORT)のメンバーとして、2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震、2017年の西日本豪雨、2021年の静岡県熱海市の伊豆山土石流災害などで活動。2022年日本医師会常任理事となり、労災・自賠責、救急災害医療、環境保健、医療安全、検案を担当している。

今年元日に発生した能登半島地震で大きなダメージを受けた石川県の地域医療を日本医師会災害医療チーム(JMAT)が今も支えています(取材時点。5月31日をもって活動を終了)。JMATの仕組みや今回の支援について、日本医師会常任理事の細川秀一氏に伺います。

日本医師会災害医療チーム(Japan Medical Association Team:JMAT)の役割は、被災者の医療と健康管理、公衆衛生、そして被災地の医師会や行政、さらに可能な場合は検視・検案を支援することです。また、現地の情報の収集・把握、およびJMAT派遣元の都道府県医師会等への連絡、その他、被災地のニーズに合わせた支援も行います。JMATでは、全国の医師が、日本医師会員の資格や事前登録の有無にかかわらず、高い倫理性と強い使命感により参加する「プロフェッショナル・オートノミーに基づく参加」を掲げています。

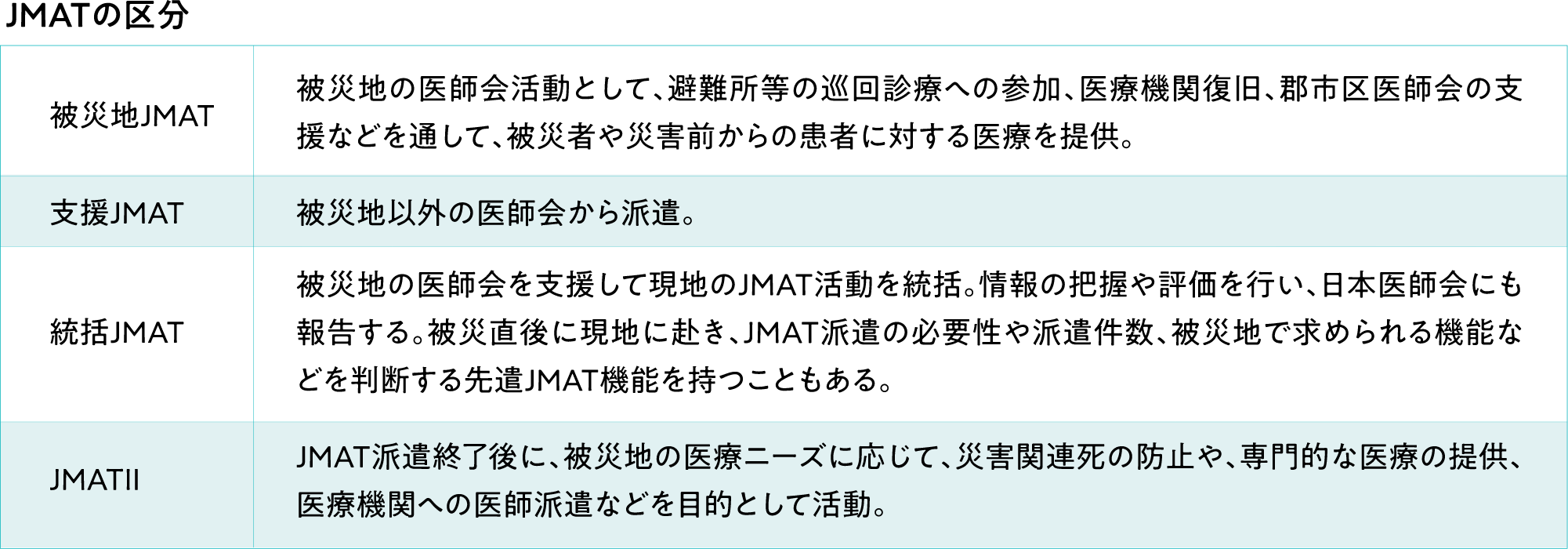

JMATの種類は表の通りです。1つのチームは、医師1名、看護職員2名、事務や業務調整を担うロジスティック担当者1名の計4名で構成されます。現地の状況によって、歯科医師や薬剤師、理学療法士や作業療法士、臨床検査技師、診療放射線技師、管理栄養士などが加わることもあります。

災害急性期には、まず厚生労働省が管轄する災害派遣医療チーム(Disaster Medical Assistance Team:DMAT)が被災地に入ります。地域に根差した日常診療に慣れている医師が多いJMATは、医療ニーズの変化に合わせおおよそ発災から3日目以降、急性期から慢性期への移行期に被災地に赴き活動します。被災地では、夜間・休日診療や特定の診療科の診療をJMATが担い、平日昼間はなるべく現地の医療機関へ患者さんを誘導するなど地域医療を立て直す役割も果たしています。

被災地では、都道府県に設置される保健医療福祉調整本部、DMAT、精神科医療および精神保健活動の支援を行う災害派遣精神医療チーム(Disaster Psychiatric Assistance Team: DPAT、厚労省より公益社団法人日本精神科病院協会への委託事業)、日本赤十字社、災害時感染制御⽀援チーム(Disaster Infection Control Team)などと連携しながら活動します。

また、日本医師会や各都道府県医師会では、災害への備えや各地域医師会との連携をより充実させるため、JMAT研修を提供しています。この研修を受けないとJMATとして活動できないというわけではないのですが、すでに1,500名を超える方が研修を修了しました。

今年1月1日に発生した能登半島地震では、1月5日に各都道府県に支援JMATの派遣を依頼し、全ての都道府県医師会からJMATが派遣され、4月15日までに1日あたり累計で3,627チーム、11,944名が派遣されています。

今回の地震災害は、特に道路、水道、電気、ガス、通信といったインフラの復旧に時間がかかり、支援が進みにくいのが特徴です。高齢者施設などでは停電でエアマットが使えなくなり、看護師や介護士も被災して不足し、動けない患者さんの褥瘡が多く、JMATにも褥瘡処置の専門家が加わりました。また、被災された医療機関の診療再開に向けた支援も行っています。能登北部地域では、まだ閉鎖している診療所もあります。4つの公立病院も4月末時点での入院機能は3割ほどと聞いています。

これまで私自身が被災地に何度も入り、災害の被害は災害の種類や地域によって大きく異なることを実感しています。日本医師会はもちろん、各都道府県医師会は多様な災害に対して平時から周到に備えなければならないと改めて強く思いました。

能登半島地震では、特に住民の避難場所、旅行者の氏名や避難状況、そして健康状態を確認するのが困難でした。そこで、カルテは作れないまでも、重症度に応じて色を変えたメモを被災者に渡し、次に来る医療者に見せてもらうようにしました。プライバシーに配慮した情報共有の仕組みは、さらに工夫が求められます。マイナンバーカードの健康保険証利用が普及し、みなさんに普段からマイナンバーカードを携帯してもらえれば、災害時にも役立つのではないかと思います。

厚生労働省は、災害時の医療機関の稼動状況など医療や救護に関連する情報を共有できる広域災害救急医療情報システム(EMIS)の機能や操作性を改善することを計画しています。それによって、自治体、DMATやJMATなどの連携がより進むことを期待しています。

日本医師会 公式YouTubeチャンネル

【長編】能登半島地震における日本医師会災害医療チームの活動

https://www.youtube.com/watch?v=w6LzTvMjmRs

【短編】能登半島地震における日本医師会災害医療チームの活動

https://www.youtube.com/watch?v=cR_6Q0N69lQ